|

2022,01,24, Monday

National Gallery Technical Bulletin Vol.26にThe Technology of Red Lake Pigment Manufacture: Study of the Dyestuff Substrateという、赤レーキ顔料に関する記事が載っているのですが、ようやく目を通しました。

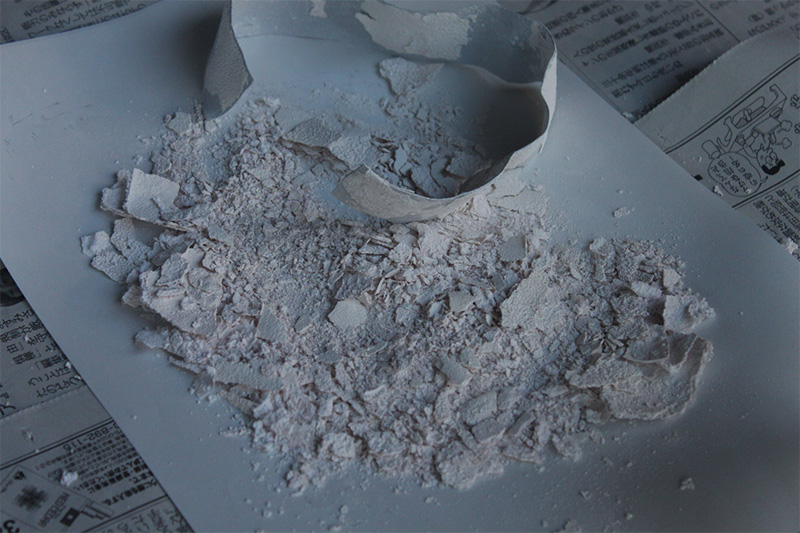

※現在はPDF化されて無料でダウンロードできるようになっています。 https://www.nationalgallery.org.uk/research/research-resources/technical-bulletin/the-technology-of-red-lake-pigment-manufacture-study-of-the-dyestuff-substrate 個人的に気になった点でだけメモしておきたいと思います。まず、古い時代にはレーキを作る際の染料源として、植物や昆虫そのものではなく、染色済みの繊維を使用するのが通例だったようであり、確かに中世の技法に関する本を読むと、染めた布など使っていることがよく見られるので、そういうものなのでしょう。布に染めていたインクを溶かして文字を書くとか、なんか読んだこともありますが。手順的には、染色された繊維からアルカリで染料を抽出し、続いてミョウバンを添加して顔料を沈殿させるという、現在一般的なレーキ作りと逆のプロセスになります。18世紀に入っても文献のレシピはこのようであったとのこと。 そして染料源の繊維は羊毛や絹が使われていたようですが、アルカリで染料を取り出すと、動物性の繊維はいくらか侵されるので、特に羊毛の場合、強いアルカリで染液を取ると、古画のレーキから硫黄その他が分析結果に出てくる模様。絹の場合は染料が出やすいので検出されるほどにはならないようで。 それにしても、有機色材は様々なものが検出されるでしょうから、媒材の特定というだけでも、レーキ顔料の作り方まで含めて、多くの知識がないと間違った結論を引き出しかねないところもありますから、けっこうな知識と経験とそれらを整合する洞察力が要るであろうと思われるところで、なかなか高度な仕事であるなと思ったのですが、同時にやはり結論を安易に鵜呑みにしてもいけないだろうなという気もするところです。 しかし、ボロ布を使ったレシピもあったそうなので、昔の繊維の染色というのは色が後から取り出しやすかったのであろうか。今だったら、しっかり媒染剤を考えるなどして、色が出ていかないよう最善の工夫をするわけだけれども、昔は今みたいに頻繁に洗濯をしなかったか、あるいは繊維の種類によっては全く洗濯せずに使うパターンとかあって、ただ染液に浸けただけみたいなケースもあったのかもしれないと、これは私のただの感想ですが。 ところで、18世紀後半には虫や茜などの素材から染液を取りつつ、ミョウバン→アルカリ的な技法が使われてくるようになるみたいですが、間もなく合成の有機色材もどんどん出てくるであろう時期にもさしかかっていたわけですね。 |

↑上に戻る↑ :